Какие мышцы иннервируют шейное сплетение. Шейное сплетение

- Поперечный нерв шеи, п. transversus colli. (СЗ). Выходит из-под грудино-ключично-сосцевидной мышцы на середине ее заднего края и направляетя вперед под подкожной мышцей. Двигательные волокна (из шейной ветви лицевого нерва) иннервируют эту мышцу, чувствительные — кожу шеи. Рис. Б.

- Верхние ветви, rami superiores. Разветвляются в коже шеи выше подъязычной кости. Рис. Б.

- Нижние ветви, rami inferiores. Идут к коже шеи ниже подъязычной кости. Рис. Б.

- Надключичные нервы, пп. supraclaviculares (СЗ — С4). Иннервируют кожу над ключицей и плечевым суставом. Рис. Б.

- Медиальные надключичные нервы, пп. supraclaviculars mediates. Проходят над средней третью ключицы и разветвляются в коже шеи и груди (между углом грудины и грудино-ключичным суставом). Рис. Б.

- Промежуточные надключичные нервы, пп. supraclaviculars intermedii. Спускаются под подкожной мышцей, пересекают среднюю треть ключицы и разветвляются в коже груди до уровня 4-го ребра. Рис. Б.

- Латеральные (задние) надключичные нервы, пп. supraclaviculars laterales (posteriores). Задняя группа ветвей к коже над акромионом, дельтовидной мышцей и акромиально-ключичным суставом. Рис. Б.

- Диафрагмальный нерв, п. phrenicus (СЗ — С5). Проходит по передней лестничной мышце, спускается в среднем средостении к диафрагме. Его афферентные волокна иннервируют брюшину. Рис. А, В.

- Перикардиальная ветвь, ramus pericardiacus. Направляется к передней поверхности перикарда. Рис. А.

- Диафрагмально-брюшные ветви, rami phrenicoabdominates. Попадают в брюшную полость справа через отверстие нижней полой вены, слева — через диафрагму у левого края сердца. Иннервируют брюшину от диафрагмы до желчного пузыря и поджелудочной железы. Рис. А.

- Добавочные диафрагмальные нервы, пп. phrenici accessorii (C5 — С6). Начинаются от n.subclavius, затем присоединяются к основному стволу диафрагмального нерва на уровне первого ребра. Рис. А, В.

- Плечевое сплетение, plexus brachialis. Образовано передними ветвями спинномозговых нервов (С5 — Т1), лежит в межлестничном пространстве и распространяется до головки плечевой кости. Иннервирует плечевой пояс и свободную верхнюю конечность. Рис. В.

12а. Корешки, radices.

- Стволы, trunci. Каждый из трех первичных стволов плечевого сплетения формируется одной или двумя передними ветвями спинномозговых нервов.

- Верхний ствол, truncus superior. Образуется передними ветвями шейных нервов (С5 — С6) латерально от межлестничного промежутка. Рис. В.

- Средний ствол, truncus medius. Продолжение седьмого шейного нерва (С7). Рис. В.

- Нижний ствол, truncus inferior. Образуется при соединении передних ветвей С8 — Т1 и расположен в межлестничном промежутке кзади от подключичной артерии. Рис. В.

- Передние разделения, divisiones anteriores. Формируются передними ветвями трех стволов и иннервируют мышцы-сгибатели.

- Задние разделения, divisiones posteriores. Формируются задними ветвями трех стволов, соединяясь вместе образуют задний пучок плечевого сплетения, от которого начинаются нервы, иннервирующие мышцы-разгибатели.

18а. Пучки, fasciculi. Три пучка нервных волокон, сформированные в результате соединения передних и/или задних ветвей трех стволов плечевого сплетения.

- Надключичная часть, pars supraclavicularis. Продолжается до верхнего края ключицы. Рис. В.

- Дорсальный нерв лопатки, п. dorsalis scapulae (C5). Начинается снаружи от межпозвоночного отверстия, прободает среднюю лестничную мышцу, располагается под m.levator scapulae и двумя ромбовидными мышцами, которые иннервирует. Рис. В.

- Длинный грудной нерв, п. thoracicus longus, (С5 — С7). Проходит через среднюю лестничную мышцу к m.serratus anterior. Рис. В.

- Подключичный нерв, п. subclavius (C4 — С6). Отходит от верхнего ствола к одноименной мышце. Часто посылает ветви (пп. frenici accessorii) к диафрагмальному нерву. Рис. В.

- Надлопаточный нерв, п. suprascapularis (С5 — С6). Начинается от верхнего ствола, направляется к вырезке лопатки, проходит под верхней поперечной связкой и разветвляется в надостной и подостной мышцах. Рис. В.

- Подключичная часть, pars infraclavicularis. Расположена между верхним краем ключицы и местом разделения пучков на конечные нервы. Рис. В.

- Латеральный пучок, fasciculus lateralis (С5 — С7). Образуется при соединении передних разделений верхнего и среднего стволов. Лежит латерально от подмышечной артерии. Рис. В.

- Медиальный пучок, fasciculus medialis (С8 — Т1). Продолжение переднего разделения нижнего ствола. Находится медиальнее подмышечной артерии. Рис. В.

- Задний пучок, fasciculus posterior (C5 — Т1). Образуется задними разделениями трех стволов и расположен кзади от подмышечной артерии. Рис. В.

- Медиальный грудной нерв, п. pectoralis medialis (С8 — Т1). Формируется волокнами медиального пучка и иннервирует большую и малую грудные мышцы. Рис. В.

- Латеральный грудной нерв, я. pectoraiis lateralis (С5 — С7). Иннервирует большую и малую грудные мышцы. Рис. В.

Шейное сплетение представляет собой отдел, в котором огромное количество нервов и сосудов. Любое заболевание в данной области имеет достаточно серьезные последствия. Оно влияет непосредственно на голову, а также сказывается на общем самочувствии человека. Необходимо знать строение такого сплетения, чтобы правильно заботиться об этой части организма.

[ Скрыть ]

Шейный узел или сплетение

Шейное сплетение представляет собой соединение четырех нервов . Для того, чтобы обеспечить безопасность чувствительным нежным корешкам, данная область защищена мышцами. Фактически это множество нервов, которые располагаются в узлах. Именно сплетением заканчивается спинной мозг, от него расходятся корешки по всему позвоночнику, вдоль опорно-двигательной системы. Стоит отметить, что тут заметно значительное утолщение, тогда как вдоль всей спины нервы достаточно небольшие.

Анатомия говорит о том, что данный узел отвечает за многие части организмы, по нервам передается импульс в головной мозг, за счет чего человек может обращать внимание на любой раздражитель:

- Слух и чувствительность уха.

- Затылок.

- Чувствительность шеи, а мышцы обеспечивают опору головы и подвижность.

- Ключицы и даже верхняя часть диафрагмы.

К сожалению, иногда возникают некоторые патологии, которые отражаются на нервной системе и могут иметь серьезные последствия. Чаще всего это ганглия, диагноз, при котором возникает боль, пигментация, а также может поменяться интенсивность слюноотделения и выделения пота. С большинством заболеваний справляются с помощью комплексной терапии, в частности с приемом противовоспалительных препаратов и анальгетиков.

Соединения шейного сплетения

Анатомия подразумевает наличие нескольких соединений, которые проходят от шеи и до конкретной части тела. Самой важной частью является верхний шейный узел, он проходит рядом с сонной артерией и яремной веной. Дополнительно окончания связаны с мышцами подбородка, а также с подъязычной.

Сзади и вниз направлены ветви от позвонков со второго по четвертый. Они имеют достаточно большой размер и направлены до трапециевидной мышцы, проходя через грудную. Наконец имеются ветви с симпатическим стволом, они проходят спереди, соединяются с верхним и средним узлом.

Кожные ветви

Шейное сплетение имеет кожные ветви, которые представляют собой нервы, соединяющиеся с узлом. Они проходят через грудные мышцы, а также через ушную раковину, кожу затылка и связывают между собой все эти области, делая центром шею. В эту область можно отнести несколько нервов, каждый из которых имеет свои особенности:

- Затылочный. Дополнительно он соединяется с лицом и ушами. Стоит обратить внимание, что находиться он совсем рядом с кожей, за это и получил подобное название.

- Большой ушной. Полностью оправдывает свое название тем, что является достаточно крупным. Именно за счет него у человека действительно чуткий слух, а также ухо обладает повышенной чувствительностью.

- Поперечный. Называется так за счет того, что огибает грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Располагается непосредственно под подкожной мышцей.

- Надключичные представляют собой целую группу: это задние, медиальные, а также промежуточные. Все эти нервы относятся к кожной ветви и прочно связаны между собой.

Мышечные ветви

Анатомия подразумевая наличие коротких и длинных ветвей. Шейная петля образуется в первую очередь с помощью коротких, длинные же расходятся практически по всей верхней части тела, уходят к околосердечной сумке, а также к диафрагме. Располагаются спереди и сзади, дотягиваются даже до печени и передней стенки живота, подходя к брюшине.

Эти нервы названы именно так потому, что они проходят непосредственно внутри мышц. Благодаря им эти части организма имеют связь между собой и являются чувствительными. Кроме того, в результате любого заболевания боль может отдавать по организму, зависимо от ее локализации.

Соединительные ветви

Сплетение имеет и соединительные ветви. Они располагаются по дуге, проходят к наружной ветви или же к верху и среднему узлу, где располагаются нервы симпатического ствола. Анатомия подразумевает, что именно эти соединительные ветви образуют единое целое в нервной системе данного организма. Одна часть это шейная петля, которая проходит по дуге.

Шейный отдел симпатического ствола

Шейный симпатический узел на самом деле представлен группой узлов: верхний, средний и грудной. Также последний состоит из нескольких элементов, за что получил название — звездчатый.

Это место в организме имеет огромное значение. Тут соединяются многие нервы между собой и представляют единую систему. Также, непосредственно сквозь симпатический узел проходит артерия щитовидки и совсем рядом располагается сонная. Для того, чтобы предотвратить случайное травмирование, в организме отдел надежно защищен со всех сторон мышцами.

Фотогалерея «Расположение сосудов сплетения»

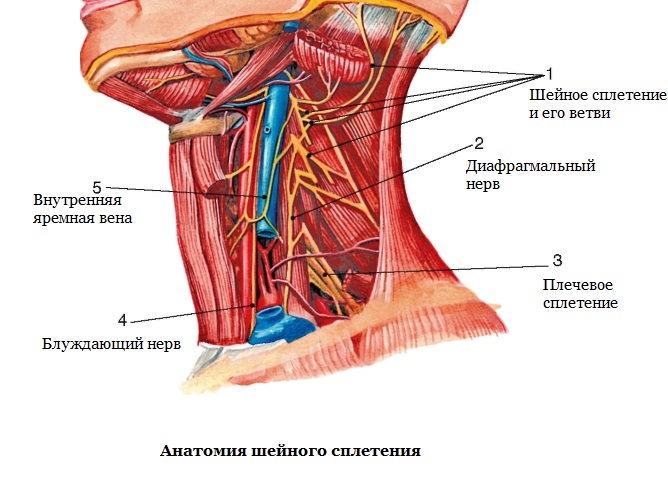

Шейное сплетение (plexus cervicalis) образуется передними ветвями четырех верхних шейных спинномозговых нервов (C I -C IV). В сплетении различают, кроме образующих его ветвей, три петли и отходящие от них ветви, которые можно разделить на три группы: кожные, мышечные и соединительные ().

Кожные ветви . 1. Малый затылочный нерв (n. occipitalis minor) из корешков С II -С III направляется к заднему краю грудино-ключично-сосковой мышцы и, выходя из нее, следует вверх и кзади. Нерв разветвляется в коже затылочной области и верхнего края ушной раковины, гранича спереди с областью иннервации большого ушного нерва и сзади - большого затылочного нерва. Соединяется также с ветвями лицевого нерва. 2. Большой ушной нерв (n. auricularis magnus) из корешков С III -C IV огибает задний край грудино-ключично-сосковой мышцы, направляется вверх к ушной раковине, разделяясь на две ветви: переднюю и заднюю. Передняя ветвь заканчивается в коже области околоушной железы и вогнутой поверхности ушной раковины, задняя - в коже выпуклой поверхности ушной раковины и в коже за ухом. Нерв имеет непостоянные связи с малым затылочным нервом и задним ушным нервом. 3. Кожный, или поперечный, нерв шеи (n. transversus colli), из корешков С II -С III огибает задний край грудино-ключично-сосковой мышцы, следует вперед, разделяясь на ряд ветвей, заканчивающихся в коже передне-боковой области шеи. Он соединяется с шейной ветвью лицевого нерва, образует с ней поверхностную шейную петлю. 4. Надключичные нервы (nn. supraclaviculares) из корешков C III -C IV выходят из-за заднего края грудино-ключично-сосковой мышцы ниже предыдущего нерва, расходятся веерообразно, заканчиваясь в коже надключичного треугольника. Топографически их делят на передние, средние и задние надключичные нервы.

Мышечные ветви можно разделить на короткие и длинные. Короткие, или собственно мышечные, ветви (C I -C IV начинаются от отдельных шейных нервов и иннервируют глубокие и почти все поверхностные мышцы шеи. К длинным ветвям относятся: ветвь трапециевидной мышцы (С II -C IV), к рая соединяется с ветвями добавочного нерва и вместе с ними иннервирует указанную мышцу; ветвь грудино-ключично-сосковой мышцы (С II -С III), которая соединяется с ветвями добавочного нерва, идущими к верхним отделам указанной мышцы, и диафрагмальный нерв (n. phrenicus) из корешков С III -C V , наиболее мощный нерв шейного сплетения. Последний является смешанным нервом, так как наряду с большим количеством двигательных волокон в нем имеются чувствительные и вегетативные. Следуя по передней лестничной мышце впереди подключичной артерии, диафрагмальный нерв проходит в переднее средостение, где посылает ветви к плевре и перикарду. Левый нерв лежит ближе к передней грудной стенке и подходит к диафрагме в области верхушки сердца; правый, располагаясь несколько глубже левого, проникает в диафрагму вблизи нижней полой вены. По своему ходу нерв отдает ряд ветвей. Соединительные ветви связывают диафрагмальный нерв со средним и нижним шейными узлами симпатического ствола, с подключичной петлей и с периваскулярными нервными сплетениями близлежащих артерий. Иногда соединительная ветвь с подключичной петлей бывает настолько длинной, что получает название околодиафрагмального нерва. Ветви околосердечной сумки вместе с одноименными сосудами проникают в толщу околосердечной сумки; плевральные ветви подходят к средостенной плевре в области корня легкого; диафрагмальные ветви - конечные ветви нерва. Перед внедрением в диафрагму нерв делится на три ветви: переднюю, заднюю и латеральную, которые в толще диафрагмы образуют сетевидной формы сплетение; оно иногда соединяется с ветвями межреберных нервов. В переднем отделе сухожильного растяжения имеется соединительная ветвь между правым и левым диафрагмальным нервом. Диафрагмально-брюшные ветви являются соединительными ветвями между диафрагмальным нервом и некоторыми вегетативными сплетениями: правым и левым нижними диафрагмальными сплетениями, легочным сплетением, верхним желудочным сплетением, а также подходят к брюшине, печени и передней стенке живота.

Соединительные ветви шейного сплетения можно разделить на три группы: 1) соединительная ветвь (С I) к дуге шейной петли (ветви, отходящие от петли, иннервируют группу подподъязычных мышц); 2) соединительные ветви от С II , С III и C IV , которые подходят к наружной ветви добавочного нерва, иннервируя грудино-ключично-сосковую и трапециевидную мышцы; 3) соединительные ветви (C I -С III), подходящие к верхнему и среднему шейным узлам симпатического ствола.

Патология шейного сплетения - см. Невралгия, Плексит.

Источники, за счет которых образуется шейное сплетение это передние ветви первых четырех, пяти шейных спинномозговых нервов.

Топография. Сплетение образуется путем соединения передних ветвей тремя дугообразными петлями, которые лежат на мышцах: поднимающей лопатку, средней лестничной, ременной шейной. Проекция сплетения приходится на уровень поперечных отростков первых четырех шейных позвонков.

Ветви и области иннервации. Ветви подразделяются на кожные, мышечные и смешанные короткие и длинные. Выход коротких ветвей проецируется по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы между верхней и средней третями ее длины, что учитывается при проведении местного обезболивания. Длинная ветвь - диафрагмальный нерв, лежит на передней лестничной мышце и спускается в грудную полость между подключичной веной и подключичной артерией.

В каждом сплетении (правом и левом) имеются следующие ветви.

Короткие кожные нервы - большой ушной, малый затылочный, поперечный нерв шеи, надключичные. Они иннервируют кожу головы и уха (сзади), шеи, верхней части груди, надплечья.

Двигательные (короткие мышечные) нервы к мышцам - длинным головы и шеи, лестничным; прямым передним и латеральным мышцам головы; передним межпоперечным и поднимающим лопатки.

Вторая группа мышечных ветвей это длинные двигательные нервы, среди которых:

- глубокая шейная петля, возникающая при соединении нисходящей ветви подъязычного нерва с мышечными волокнами 1-го спинномозгового нерва и передними ветвями 2-го и 3-го шейных спинальных нервов - для иннервации инфрагиоидных мышц: грудино-подъязычной, грудино-щитовидной, лопаточно-подъязычной, щитоподъязычной;

- петля располагается над общей сонной артерией чуть выше промежуточного сухожилия лопаточно-подъязычной мышцы;

- поверхностная шейная петля - от слияния шейной ветви лицевого нерва и верхней ветви поперечного нерва шеи - для иннервации подкожной мышцы и кожи шеи;

- длинные мышечные ветви - к трапециевидной и грудино-ключично-сосцевидной мышцам.

Смешанный нерв диафрагмальный - самый длинный, который по передней лестничной мышце спускается к верхней грудной апертуре. Между подключичными артерией и веной проникает в грудную полость, проходит в верхнем и среднем средостении по вилочковой железе и перикарду кпереди от корней легких и вступает в диафрагму. Правый нерв в верхнем средостении лежит на верхней полой вене, а вместе с нижней полой веной проникает в брюшную полость и через чревное сплетение иннервирует печень, желчный пузырь. В клинической медицине известен френикус-синдром. При надавливании в правом подреберье на проекцию воспаленного желчного пузыря боль иррадиирует на шею.

Диафрагмальные нервы отдают чувствительные и секреторные ветви к вилочковой железе, медиастинальной и диафрагмальной плевре, перикарду и сердцу, полым венам и корню легкого, печени и желчному пузырю, брюшине. Двигательные ветви направляются в мышцу диафрагмы. Добавочные симпатические ветви приходят в нерв за счет соединения с подключичной симпатической петлей, звездчатым узлом и чревным сплетением - для иннервации органов и сосудов грудной и брюшной полостей.

Шейный отдел позвоночника является одной из наиболее значимых структур организма. В нем сконцентрировано большое количество нервных окончаний и мышц. При любом заболевании, развивающемся в этой области, существует вероятность сдавливания нервных окончаний и сосудов. Это сказывается на работе многих органов.

Анатомия сплетения

Четыре спинномозговых нерва, объединяясь, образуют шейное сплетение. Эта структура располагается и прикрывается между мышцами шеи, идущими через ключицу и грудину. Оно соединяется с несколькими нервами, среди них имеется подъязычный нерв, верхний отдел спинного мозга и симпатического столба.

Шейное сплетение представляет собой центр, из которого исходит большое количество мышц, которые идут по разным направлениям: к голове, грудине, лопатке, ключице. От него исходят волокнистые окончания, из которых образуется шейная петля. Большое количество нервных окончаний в качестве своего начала имеет данное сплетение. Наиболее чувствительными являются нервные окончания, расположенные в определенных частях головы и тела.

- Ухо: окончания доходят до задней части, мочки, достигают хряща и внешней части слухового прохода.

- Затылок: он носит название малого затылочного нерва, снабжает окончаниями часть головы за ухом и над ним.

- Шея: эти нервные окончания отвечают за чувствительность передней части шеи, сам нерв проходит в мышце.

- Ключицы: нервные окончания находятся сверху ключиц и доходят до передней верхней части груди. Они идут от шейного сплетения вниз.

- Диафрагма: началом этих нервных окончаний является шейное сплетение, откуда они идут вниз. При этом сам нерв разделяется на две половины, правую и левую. Правая идет вдоль полой вены и доходит до перикарда. Левая часть нерва проходит внутрь диафрагмы в районе расположения центра сухожилий и идет там, где находятся ребра. От нерва исходят волокнистые окончания движения, которые направлены к диафрагме. Чувствительные окончания находятся у плевры и перикарда, а также спускаются в брюшину, связки печени и в диафрагму.

В сплетение, кроме различных ветвей, входит не одна шейная петля. Всего их насчитывается три. Ветви, которые испускает от себя каждая петля, делятся на группы: кожные, мышечные и соединительные. Данные структуры связывают между собой различные части организма, формируя таким образом нервную систему.

Особенности строения шейного отдела

Шейный отдел позвоночника, благодаря большому скоплению нервов в этой области, имеет шейное утолщение спинного мозга. Спинной мозг располагается в позвоночном канале, начиная от верхнего края первого шейного позвонка до первого или до начала второго позвонка поясницы. Образование утолщения спинного мозга на шее связано с тем, что там происходит сплетение нервных окончаний. Данные структуры идут от плечевого пояса верхних конечностей.

Шейное утолщение находится на уровне третьего и четвертого позвонков шейного отдела. Оно доходит до второго позвонка грудного отдела. Максимального размера утолщение достигает в районе пятого шейного позвонка. В этом месте площадь сечения спинного мозга в два раза меньше, чем в грудном отделе.

Утолщение находится в том же отделе, где расположены основные нервные центры, такие как шейная петля, системы нервных окончаний, сосуды. Утолщение скрывает в себе нервные клетки и волокна, а также отвечает за работу конечностей.

Аномалии шейно-грудного отдела позвоночника

Наиболее часто в этом отделе позвоночника встречается такая аномалия, как шейные ребра. Они бывают различными по виду. Так, например, встречаются ребра с одной или с двух сторон. При этом двухсторонние шейные ребра зачастую различны по величине и проявлению клинической картины. Это врожденная патология, но проявляет себя она обыкновенно в старшем возрасте.

Кроме того, шейные ребра делят на истинные и ложные. Эти шейные ребра отличаются по составляющим частям. Истинные ребра имеют более сложное строение: кроме тела, у них есть головка, отросток и шейка. Ложные ребра более просты по устройству и имеют только тело, соединяющееся с отростком синостозом или синдесмозом.

Ребра могут быть классифицированы иначе и различаться по следующим типам: полное шейное ребро и неполное. Полное доходит до первого грудного ребра и соединяется с ним через фиброзный тяж. Неполное оканчивается в мягких тканях. При диагностике одной из сложностей является отличить шейное ребро от слишком крупного отростка шейного позвонка.

1 — первая пара шейный ребер; 2 — вторая пара шейных ребер

Шейные ребра встречаются у 0.5% населения и чаще всего у представительниц женского пола. При этом шейное ребро может проявлять себя лишь у 10 % людей, имеющих данную патологию. В зависимости от типа и размера ребра, эта аномалия может проявлять себя различным образом.

Так, при полных ребрах чаще всего наблюдается сдавливание сосудов. Это приводит к появлению нарушения кровообращения. При патологии в виде неполного ребра чаще всего проявляются неврологические отклонения.

Наиболее часто шейные ребра любого типа проявляются возникновением болевого синдрома, который появляется из-за того, что сдавливаются нервные окончания. Большей частью ребро действует на плечевое сплетение, поэтому у пациентов наблюдаются боли в локтевых суставах, отеки верхних конечностей, развитие иных патологий, связанных с изменениями подключичной артерии, которые могут доходить до гангрены.

Существует немало методик для диагностики нарушений функции нервной системы вследствие воздействия на плечевое сплетение и для выявления нарушений кровообращения, если сдавлена подключичная артерия. Лечение назначается в зависимости от стадии заболевания и типа нарушения, им вызванного.

Ганглионит: определение и причины развития

Еще одной патологией шейного отдела позвоночника является ганглионит — патология одного или нескольких нервных узлов. Наиболее опасен он в случае поражения верхнего узла, так как рядом с ним находится петля и большое сплетение нервов. В части симпатического ствола, который находится в шейном отделе, располагаются три узла: верхний, задний и нижний.

Наиболее важен из них верхний шейный узел. От него расходятся симпатические волокна и идут к сплетениям сосудов, сонной артерии, различным частям головы посредством позвоночной и базилярной артерий. Добавочные шейные узлы являются началом яремного и сонного нерва, который пролегает вокруг сонной артерии. От этого нерва отходят такие ветви, как сонно-барабанные нервы, глубокий каменистый нерв и пещеристое сплетение.

Наиболее важен из них верхний шейный узел. От него расходятся симпатические волокна и идут к сплетениям сосудов, сонной артерии, различным частям головы посредством позвоночной и базилярной артерий. Добавочные шейные узлы являются началом яремного и сонного нерва, который пролегает вокруг сонной артерии. От этого нерва отходят такие ветви, как сонно-барабанные нервы, глубокий каменистый нерв и пещеристое сплетение.

Именно верхний шейный симпатический узел может поразить ганглионит. Его появлению способствуют различные факторы. Это могут быть хронические инфекционные заболевания, интоксикации организма, остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника.

Ганглионит можно определить по нескольким признакам.

- Болевые ощущения, похожие на ожог, очаг которых находится на том месте, где развивается ганглионит. Распространяются они на всю ту половину тела, на которой развивается патология. Длительность болей может быть разной, от 4-5 часов подряд до нескольких минут.

- Нарушения со стороны вегетативной системы. Падает температура тела, изменяется режим пото- и слюноотделения.

- Появляется пигментация кожи.

Диагностировать ганглионит помогает пальпация. Необходимо прощупать точки, в которых имеет выход сплетение троичного нерва, затылочного нерва. Проводится пальпация точек, которые являются проекцией узлов шеи. Кроме того, ганглионит характеризуется нарушениями чувствительности, тип которых сложно установить и классифицировать.

Лечится ганглионит комплексно: снимаются болевые ощущения, назначаются противовоспалительные препараты.

Вертебро-базилярная недостаточность и ее последствия

Уменьшение кровотока артерий позвоночника называют эффектом вертебро-базилярной недостаточности (ВБН). Это еще одна патология, развитие которой возможно на фоне шейного остеохондроза. Развитие данного заболевания ведет к нарушению мозгового кровообращения и, как следствие, к нарушению функций мозга, а в 30 % ведет к инсульту. Важно различить вертебро-базилярную недостаточность на ранних стадиях. Ее симптомами могут быть:

Уменьшение кровотока артерий позвоночника называют эффектом вертебро-базилярной недостаточности (ВБН). Это еще одна патология, развитие которой возможно на фоне шейного остеохондроза. Развитие данного заболевания ведет к нарушению мозгового кровообращения и, как следствие, к нарушению функций мозга, а в 30 % ведет к инсульту. Важно различить вертебро-базилярную недостаточность на ранних стадиях. Ее симптомами могут быть:

- ухудшение остроты зрения или снижение слуха;

- проблемы с равновесием;

- снижение жизненной энергии, усталость, утомляемость;

- тошнота, рвота, обмороки;

- неприятные ощущения в затылочной части головы;

- нарушение сердечного ритма, жар, приливы к голове, нарушение потоотделения;

- перепады настроения, эмоциональные срывы в виде плача или припадков гнева.

Если у вас присутствует шейный остеохондроз, то существует большая вероятность развития вертебро- базилярной недостаточности, так как пережимаются крупные артерии (т. е. верхний шейный узел). Наиболее популярным методом диагностики вертебро-базилярной недостаточности является назначение ультразвукового исследования с применением метода допплерографии, а также исследование на МРТ.

Кроме того, сдается анализ крови. И это только небольшая часть исследований, которые обычно проходит человек с предполагаемым диагнозом вертебро-базилярная недостаточность. Часто такую диагностику проводят и пациентам с диагнозом шейный остеохондроз.

Лечение назначают в зависимости от стадии заболевания. Обыкновенно, кроме применения лекарственных средств, рекомендуется диетическое питание, физиотерапия, рефлексотерапия и упражнения из курса лечебной гимнастики. Применение различных методов терапии помогает облегчить пациенту жизнь, а также дополнительно и обезопасить его от инсульта.

При наличии у вас неприятных ощущений в области шеи стоит обратиться к врачу-неврологу. Кроме того, нужно пройти все необходимые исследования для предотвращения более серьезных заболеваний.

Возможно, будет полезно почитать:

- Йога для лица — описание комплекса упражнений для омоложения кожи ;

- Йога для омоложения организма ;

- Опасные упражнения в спортзале, которые стоит вычеркнуть из своей программы ;

- Skyrim: чит-коды оружия, навыков, брони и зaчарования Коды на скайрим эльфийские стрелы ;

- Классический подъем и ласточка ;

- Строение руки - иннервация ;

- Что такое, причины возникновения спастичности, недопущение и лечение Как убрать спастику после инсульта ;

- Способы как вызвать рвоту для похудения ;